涡流传感器原理及应用解析:测量物体位置、厚度与金属缺陷的关键技术

文章摘要:涡流传感器作为一种非接触式测量工具,凭借其独特的原理和技术优势,广泛应用于工业自动化、材料检测、质量控制等领域。本文围绕涡流传感器的工作原理和实际应用展开,重点分析其在物体位置、厚度测量及金属缺陷检测中的应用。文章首先对涡流传感器的基本原理进行详细介绍,接着深入探讨了其在不同应用场景中的关键技术与实际效果。通过对涡流传感器各个应用领域的分析,本文揭示了其在精密测量、无损检测和工业生产中的不可替代性。最后,文章总结了涡流传感器的应用现状与未来发展趋势,展望了其在智能制造及高效生产中的潜力。

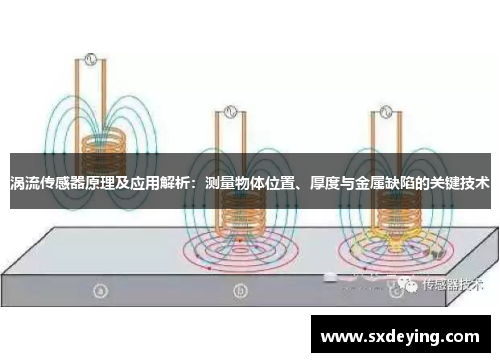

1、涡流传感器的工作原理

涡流传感器是一种基于电磁感应原理的非接触式测量工具。其工作原理通过产生交变电磁场,诱发被测物体表面或接近表面产生涡电流,并根据涡电流与传感器之间的相互作用,反映出物体的特性。具体而言,传感器通过线圈产生交变磁场,这个磁场与被测物体的导电性、磁导率等特性相互作用,形成涡流。涡流的大小与物体的表面状态、形状、位置等因素密切相关。传感器通过测量这些变化,实时监测物体的变化或缺陷。

涡流传感器的电磁感应原理决定了其对金属材料尤为敏感,尤其是对于导电性良好的金属,如铜、铝、钢等,能够实现精确的测量。在实际应用中,涡流传感器主要由线圈、振荡器和接收器等组成。振荡器产生高频电磁信号,通过线圈传导到物体表面,接收器则负责捕捉因物体影响而产生的反射信号。传感器通过分析信号的变化,便可获取物体的各种信息。

此外,涡流传感器的应用范围广泛,其可以用于金属材料的表面缺陷检测、厚度测量、物体位置的监测等。这些优点使得涡流传感器在现代工业生产中占据了重要地位。与传统的接触式传感器相比,涡流传感器具有非接触测量、反应速度快、精度高等优势,尤其适用于高速生产线和高温、高湿环境。

2、涡流传感器在物体位置测量中的应用

涡流传感器在物体位置测量中具有独特的优势,尤其是在高精度、高速度的应用场合。例如,在自动化生产线中,涡流传感器可以实现对工件位置的精确定位,确保机械臂或其他自动化设备能够精确地拾取和放置物体。其非接触式的测量方式避免了传统接触式传感器可能出现的磨损问题,提高了设备的使用寿命和可靠性。

涡流传感器的灵敏度决定了它可以实现微米级的位移检测,因此,广泛应用于需要高精度位置控制的领域,如电子元件的组装、半导体制造、精密机械加工等。在这些应用中,涡流传感器能够实时反馈物体的微小位移变化,从而实现动态调整。

例如,在液晶面板的生产过程中,涡流传感器可以精确监测每一块面板的位置,确保其在生产过程中不会出现错位或位置偏差,从而提高产品的生产质量和效率。此外,涡流传感器还可以应用于检测飞机、汽车等大型设备中复杂部件的装配位置,保证产品在装配过程中的精准度。

3、涡流传感器在物体厚度测量中的应用

涡流传感器在物体厚度测量中的应用尤为广泛,尤其是在金属材料的厚度监测方面。涡流传感器通过测量涡电流的变化,可以精确地判断物体的厚度变化。其工作原理基于涡流的强度与金属导电性、磁导率的关系,因此,涡流传感器在不同厚度的金属材料中表现出不同的电气特性。

金属材料在生产过程中常常会经历不同程度的加工或磨损,涡流传感器通过测量材料的厚度变化,能够及时发现生产中的问题。例如,在钢铁生产、铝板加工等工业领域,涡流传感器能够实时监测金属材料的厚度,确保生产过程中的稳定性与一致性。

此外,涡流传感器还能够检测到金属材料的表面腐蚀、老化等现象。随着材料表面厚度的减少,涡电流的强度也会发生变化,涡流传感器能够灵敏地捕捉到这些细微变化,为材料的维护与检修提供重要依据。这对于延长设备寿命、降低故障率具有重要意义。

4、涡流传感器在金属缺陷检测中的应用

涡流传感器的非接触式测量特性使其在金属缺陷检测中得到了广泛应用。通过监测金属材料表面及近表面的涡电流变化,涡流传感器能够识别出金属材料中的裂纹、气孔、腐蚀等缺陷。与传统的X射线或超声波检测方法相比,涡流传感器不仅检测速度快,而且能够在不破坏材料的情况下实时获取缺陷信息。

在航空航天、汽车制造、压力容器等高安全性要求的领域,涡流传感器已成为不可或缺的检测工具。例如,飞机发动机的金属部件常常面临着高温、强烈震动等极端环境,涡流传感器可以用于检测这些部件是否存在微小的裂纹或腐蚀现象,从而确保飞行安全。

PG电子·(中国)官方网站涡流传感器在金属缺陷检测中的应用不仅提高了生产的安全性,而且还能有效减少人为误差,提高检测的准确度。随着技术的不断发展,涡流传感器的检测能力也在不断增强,能够处理更复杂、更高精度的检测任务。

总结:

涡流传感器作为一种先进的无损检测技术,凭借其独特的工作原理和广泛的应用领域,已经在工业生产中得到越来越多的应用。通过测量物体的位置、厚度以及金属缺陷等关键参数,涡流传感器为现代制造业提供了更加高效、精准的解决方案。

随着智能制造和工业4.0时代的到来,涡流传感器在未来将发挥更大的潜力。其非接触式、高精度、实时反馈的特点,使其在高速、高效、复杂的生产环境中具有广泛的应用前景。未来,涡流传感器技术将不断进步,满足更加复杂的检测需求,推动工业自动化和智能化的进一步发展。

-

- 电话

- 13594780097

-

- 地址

- 东方市究游村164号